展覧会

鎌倉別館 2023年度

小金沢健人×佐野繁次郎 ドローイング/シネマ

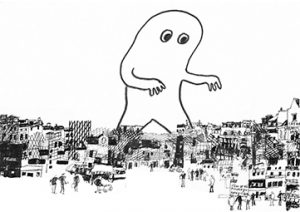

現代美術作家と当館所蔵作家から二人を特集し、一つの視点で読む展覧会。絵画から映像、立体まで多様な展開をみせる小金沢健人(こがねざわ・たけひと/1974– )と、独特の手描き文字と線画による装幀・挿画の仕事が油彩画と並び愛されている佐野繁次郎(さの・しげじろう/1900–1987)の仕事を紹介します。線でイメージを描き出す「ドローイング」は、カット/イラストレーションとどう異なるのか? イメージの連なりがもたらす動きの感覚とは? 美術家の手と眼が生む色・線・動きに着目し、平面表現の境界を探求します。

Image: 小金沢健人《ドローイング/シネマ(佐野繁次郎の素描に基づく変奏)》2023年 作家蔵

イメージと記号 1960年代の美術を読みなおす

美術という制度が問われた1960年代。乾いたユーモアで社会に氾濫するイメージを無化し、記号や位相幾何学を拠り所に造形することを問う作品が登場します。初の国際審査制が導入された1967年の第9回東京ビエンナーレは美術と社会の接面を映しだすものでした。当館所蔵品を中心に井上長三郎(いのうえ・ちょうざぶろう/1906–1995)、堀内正和(ほりうち・まさかず/1911–2001)、杉全直(すぎまた・ただし/1914–1994)、飯田善國(いいだ・よしくに/1923–2006)、高松次郎(たかまつ・じろう/1936–1998)、若林奮(わかばやし・いさむ/1936–2003)らを取り上げ、ビエンナーレ出品作や資料をまじえて時代の断面を検証します。

Image: 若林奮《S/P 後から来るC》[復元]1967年 当館蔵 Photo:©上野則宏

荘司 福

旅と写生/ドローイング

旅と思索の画家と称される荘司福(しょうじ・ふく/1910–2002)は、石や土、自然の風景を題材に、存在の重みと時間性を玄妙に描き尽くし、単なる風景や心象を超えた深みのある作品を数多く生み出しました。日本各地や中国、インド、カンボジアへの旅の中で残されたスケッチとドローイングを、完成した日本画とともに紹介します。多様な世界観の探求を通して画家が獲得した制作の本質と、モチーフに対する独自の視点をさぐります。

Image: 荘司福《石4ヶ(《刻》の習作)》1985年 当館蔵

吉村 弘

風景の音 音の風景

1970年代初めから環境音楽の先駆けとして活躍した吉村弘(よしむら・ひろし/1940–2003)。2003年の葉山館開館を機に吉村が作曲した葉山館と鎌倉館のサウンドロゴは、現在も葉山館で朝夕に館内を流れ、来館者を惹きつけています。没後20年を記念する本展では、音楽作品のほか、写真、映像作品、小杉武久(こすぎ・たけひさ/1938–2018)や鈴木昭男(すずき・あきお/1941– )とともに行ったパフォーマンスやサウンドインスタレーションなど、多様な活動を新資料群によって紹介し、知られざる吉村弘の世界に誘います。7年ぶりに鎌倉別館で復活する鎌倉館のサウンドロゴにもご注目ください。

Image: 吉村弘撮影 35mmリバーサルフィルム 撮影年不詳 当館蔵

美しい本―湯川書房の書物と版画

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、会期等が変更となる可能性があります。最新情報は当ウェブサイトをご覧ください。

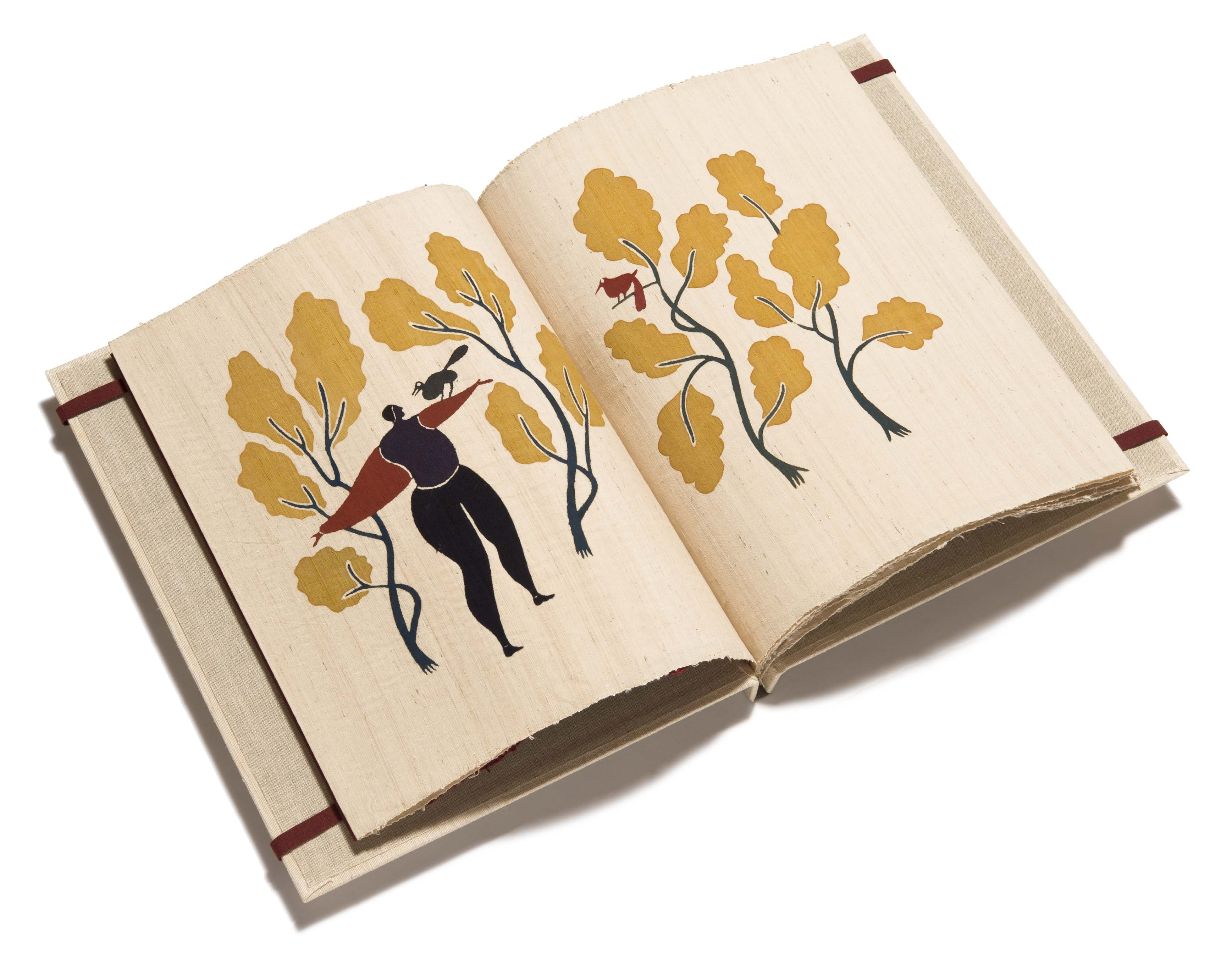

湯川成一(ゆかわ・せいいち/1937–2008)によって 1969年に創立され、大阪ついで京都を拠点に限定本の出版を行った湯川書房は、印刷・装丁・製本に意匠を凝らした本で、2008年の終業まで多くの愛書家を魅了しました。版画家の岡田露愁(おかだ・ろしゅう/1949– )や柄澤齊(からさわ・ひとし/1950– )、染織家の望月通陽(もちづき・みちあき/1953– )ら気鋭の美術家と協働した独創的な書物の魅力を、近年収蔵されたコレクションから紹介します。併せて、印刷を母体とする字と画の関係に注目し、柄澤齊の木口木版画を展示します。

Image: 望月通陽『oedipus』1981年 湯川書房 当館蔵