展覧会

葉山館 開催中・これからの展覧会

葉山館

予定

企画展

2026年3月7日 – 2026年5月31日

内間安瑆・俊子展 色を織り、記憶を紡ぐ

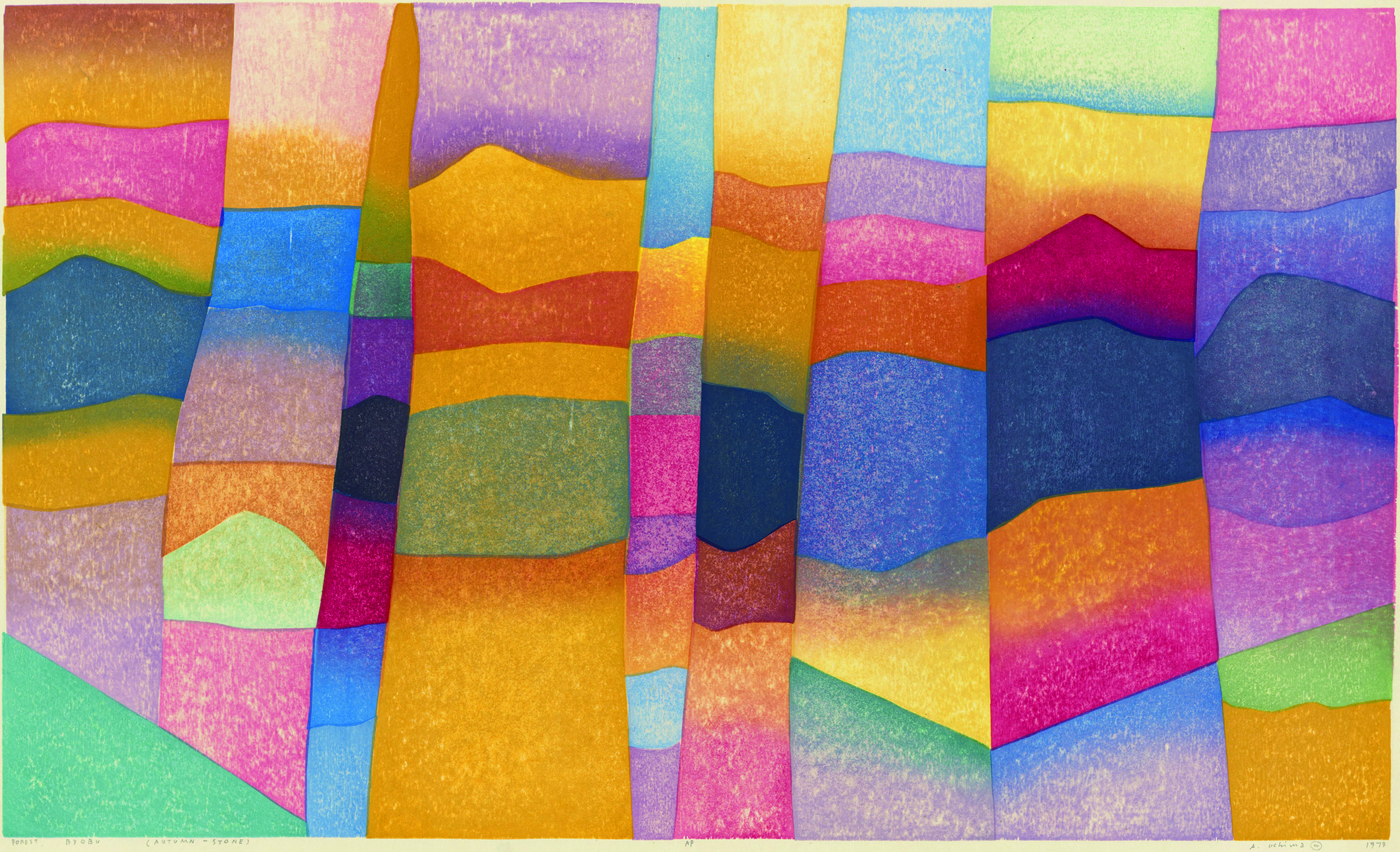

日系移民の二世として米国に生まれた内間安瑆(うちま・あんせい/1921–2000)は、1940年に日本に留学し、画家を志すようになります。戦後、恩地孝四郎(おんち・こうしろう/1891–1955)や棟方志功(むなかた・しこう/1903–1975)の知遇を得て創作版画の道に没頭すると、幾度かの変遷をとげながら、「色面織り」と呼ぶ独自の木版技法を深化させた連作〈Forest Byobu〉に至りました。幻想的なアッサンブラージュで知られた妻・俊子(うちま・としこ/1918–2000)にも焦点をあてながら、イサム・ノグチ(1904–1988)ら関連作家の作品とともに、二人の豊かな創作世界を回顧します。

Image: 内間安瑆《Forest Byobu (Autumn‐Stone) 》1979年 個人蔵

葉山館

予定

コレクション展

2026年3月7日 – 2026年5月31日

たいせつなものII—近年収蔵の彫刻・立体作品から—

近年収蔵された彫刻・立体作品の中から、吉田芳夫(よしだ・よしお/1912–1989)、村岡三郎(むらおか・さぶろう/1928–2013)、山本正道(やまもと・まさみち/1941– )、安田侃(やすだ・かん/1945– )、鷲見和紀郎(すみ・わきろう/1950– )、下川勝(しもかわ・まさる/1950– )、黒川弘毅(くろかわ・ひろたけ/1952– )、矢野美智子(やの・みちこ/1956– )、ホセイン・ゴルバ(Hossein Golba/1956– )などの彫刻・立体作品を展覧します。具象から抽象まで、さまざまな三次元の「かたち」が表す存在感をお楽しみください。

Image: エサシトモコ《蛾の女》1999年 木(クスノキ)、漆、金箔、彩色 神奈川県立近代美術館蔵