展覧会

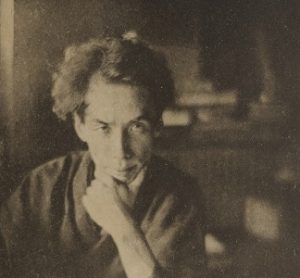

葉山館 2023年度

芥川龍之介と美の世界

二人の先達—夏目漱石、菅 虎雄

今も幅広い世代に愛される小説家・芥川龍之介(あくたがわ・りゅうのすけ/1892–1927)。芥川は作品や書簡等においてしばしば美術に言及し、その文学と美術への関心の高さは、彼が師と仰いだ夏目漱石(なつめ・そうせき/1867–1916)と共通しています。一方、菅虎雄(すが・とらお/1864–1943)は、芥川の一高時代のドイツ語の教師であるとともに、漱石を禅に導いた人物でした。本展では、芥川を中心とする漱石、菅の三人の交流関係に注目しながら、芥川の文学世界とその眼を通した美の世界を紹介します。

Image: 『芥川龍之介集』(1927年、新潮社)より[部分]

[巡回情報]2023年10月28日–2024年1月28日 久留米市美術館

木茂(もくも)先生と負翼童子

自らを書痴と称し、愛書家にして愛煙家であった“木茂(もくも)先生”こと美術史家・青木茂(あおき・しげる/1932–2021)。幕末明治の洋画家・高橋由一研究の第一人者として長年にわたる研究を重ねた青木が蒐め、当館に譲られた蔵書「青木文庫」は1万冊に及びます。今後の美術史研究に大きな遺産となる「青木文庫」から明治期の貴重な資料を紹介するほか、青木の調査によって明らかとなった2019年度収蔵の高橋由一旧蔵作品《負翼童子図》(作者不詳)を修復後初公開します。

Image: 《負翼童子図》(部分)作者・制作年不詳 当館蔵

葉山館20周年記念

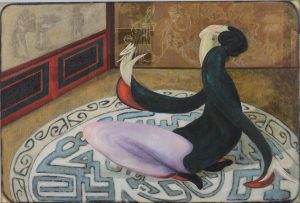

葉山館の開館20周年を記念して、当館が館名にかかげる「近代(モダン)」の文化が多様に展開した20世紀の1920年代を再考します。1910年代のロシア革命、第1次世界大戦、そしてスペイン風邪によるパンデミック後の世界で、芸術家たちは国境を越えて活動しました。1923年の関東大震災とその復興期を駆けたモボ・モガたち、昭和へと移行する時代の新興美術運動など、100年前の世界が夢みた新しさの諸相を概観します。

Image: 久米民十郎《支那の踊り》1920年 永青文庫

挑発関係=中平卓馬×森山大道

日本の写真史にその足跡を残すふたりの写真家・中平卓馬(なかひら・たくま/1938–2015)と森山大道(もりやま・だいどう/1938– )は、お互いを唯一無二の同志であり好敵手と認める仲でした。本展は、半世紀にわたり展開されたふたりの写真表現を並行して検証しなおす、初めての機会となります。ともに若かりし頃に足繁く通った葉山を舞台に、各時代の写真作品を雑誌などの貴重な資料から振り返り、日本の写真界において比類ない奇跡とも言いうる希代の写真家同士の「挑発関係」を明らかにします。

Image: 森山大道《神奈川県 逗子市》1969年 ©Daido Moriyama Photo Foundation

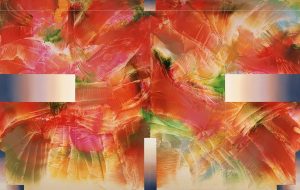

加納光於

色(ルゥーパ)、光、そのはためくものの

加納光於(かのう・みつお/1933– )は時流に与せず豊かなイメージを追求してきた独行の画家です。当館の加納作品のコレクションは、1950年代半ばから2000年代までの代表的な版画から成り、初期のモノクロームの銅版画から、1960年代以降に生まれた色彩版画への展開を物語っています。本展では、これらの版画とともに、立体オブジェや新たに作家から寄贈された油彩を加えて展示します。「ルゥーパ Rūpa(色)」という言葉を根源に独自の色彩世界を探求してきた70余年にわたる創作の軌跡をたどる展覧会です。

Image: 加納光於《serpentinata》Ⅰ 2004年 油彩、カンヴァス 当館蔵

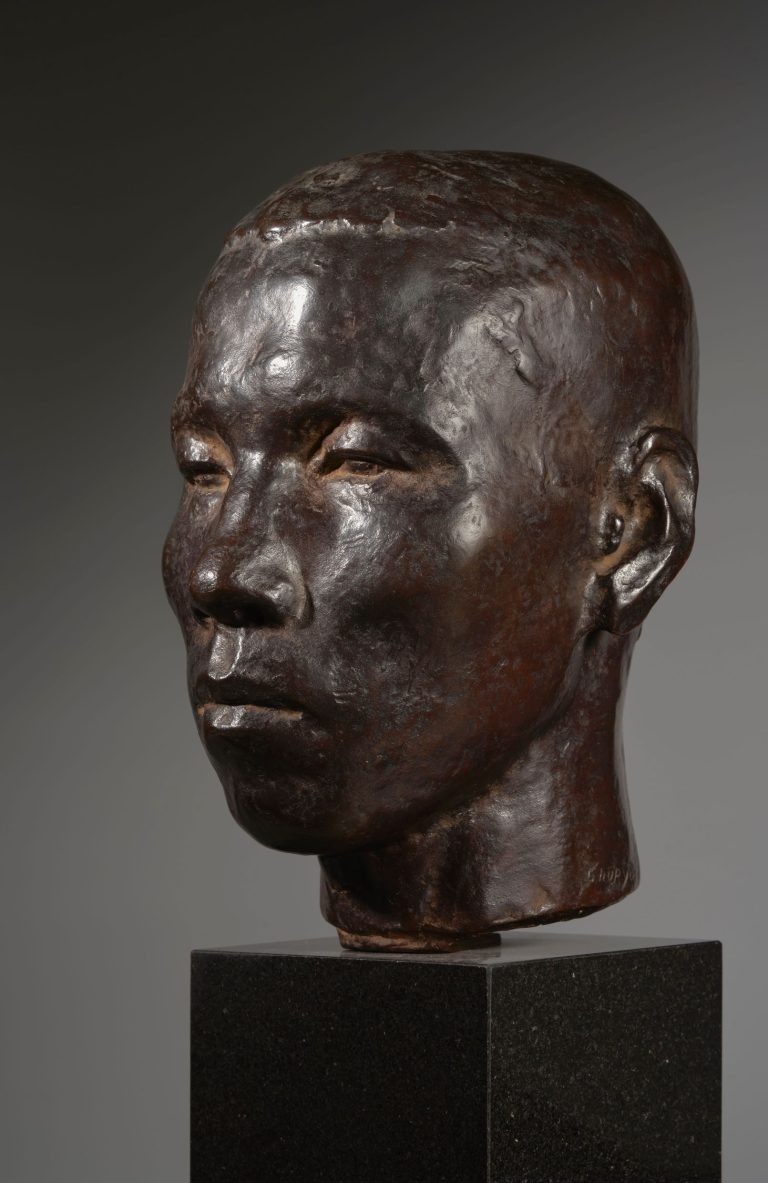

生誕110年

戦後日本彫刻史に大きな足跡を残した彫刻家・佐藤忠良(さとう・ちゅうりょう/1912–2011)。代表作として広く知られる彫刻《群馬の人》と《帽子・夏》、そしてロングセラー絵本『おおきなかぶ』はいかにして誕生したのでしょうか。佐藤の制作の軌跡をたどり、作家が蒐集し生涯手元においたオーギュスト・ロダン(1840–1917)やマリノ・マリーニ(1901–1980)、ベン・シャーン(1898–1969)などのコレクションを手がかりとしてその創造の秘密に迫ります。

Image: 佐藤忠良《群馬の人》1952年 宮城県美術館蔵 photo: ©佐々木香輔

[巡回情報]2022年7月16日–9月19日 群馬県立館林美術館;2022年11月5日–12月18日 いわき市立美術館;2023年2月4日–3月26日 宮城県美術館

野崎道雄コレクション受贈記念

当館では昨年度、野崎道雄氏(のざき・みちお/1931– )からゲルハルト・リヒター(1932– )を中心とする150点余りの現代美術の寄贈を受けました。眼科医であった野崎氏は、1980年代より近・現代美術への造詣を深め、作品と図書を収集しました。野崎氏がとりわけ心を寄せたリヒターに加え、ジグマー・ポルケ(1941–2010)、ヨーゼフ・ボイス(1921–1986)、マルセル・デュシャン(1887–1968)、ロイ・リキテンスタイン(1923–1997)らの作品を精選し、長年の収集に込められた思いの一端と共に紹介します。

Image: ジグマー・ポルケ《Untitled》1975年 当館蔵(野崎道雄コレクション)

横尾龍彦

瞑想の彼方

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、会期等が変更となる可能性があります。最新情報は当ウェブサイトをご覧ください。

横尾龍彦(よこお・たつひこ/1928-2015)は、日本とヨーロッパを行き来して活躍した画家です。1965年にスイスで個展を開き、以後、聖書や神話に着想を得た幻想画により国内外での評価を確立しました。ドイツに本格的な拠点を設けた1980年以降は、ルドルフ・シュタイナーや禅の思想に影響を受けて制作に瞑想を取り入れ、書を思わせる抽象画へと展開しました。日本の美術館で初めての回顧展として、国内のアトリエに遺された作品を中心に横尾の画業を展覧します。

Image: 横尾龍彦《黙示録 ゴグとマゴグ》1977年 北九州市立美術館蔵

[巡回情報]2022年12月17日–2023年1月22日 北九州市美術館 本館;2023年7月15日–9月24日 埼玉県立近代美術館

ジョルジュ・ルオーの銅版画

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、会期等が変更となる可能性があります。最新情報は当ウェブサイトをご覧ください。

同時開催の横尾龍彦展に合わせ、横尾が影響を受けたジョルジュ・ルオー(1871-1958)の銅版画を紹介。写真製版技法で原画を焼き付けた銅版の上に、描いては削ることを何度も繰り返して作られた重厚な画面は、人間の内奥を追求したルオーの深い精神性をたたえています。父の死と第一次世界大戦に着想を得て制作された単色銅版画の傑作『ミセレーレ』(1922-27年、1948年刊行)と、キリストの受難を描いた『パッション』(1936年)を展示します。

Image: ジョルジュ・ルオー『ミセレーレ』No.1 神よ、われを憐れみたまえ、あなたのおおいなる慈によって 1923年 当館蔵